2021. 6. 26. 00:07ㆍThink/책

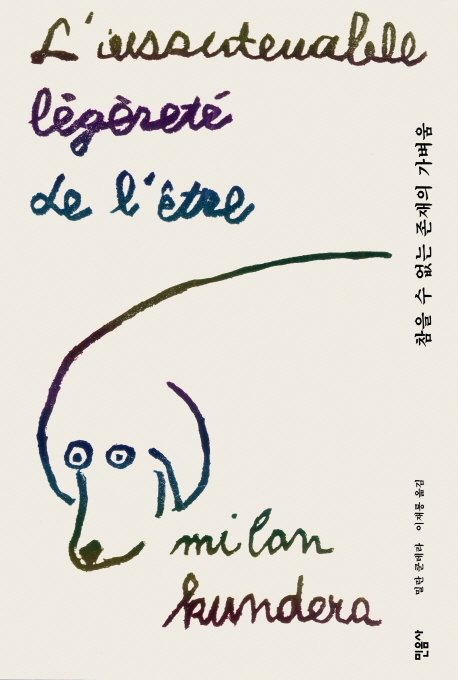

참을 수 없는 존재의 가벼움(1984, 밀란 쿤데라)

스토리는 토마시와 테레자의 사랑 이야기지만, 그 속에서 '존재'가 무엇인지 하는 의문을 던지고 있는 소설.

사랑, 연애 소설이지만 우리는 사랑이 무엇인가 절대 가벼울 수 없는 것이라고 믿지만 사실 엄청 가벼운 것이 아닐까.. 하는 의문을 끊임 없이 읽는 동안 생각하게 됐다.

예전에 철학자 니체를 진짜 좋아했는데,

한참 팟캐스트 열심히 들을때 니체의 '영원회귀사상'에 듣게 되었고 되게 되게 인상 깊었었다.

영원 회귀 사상은 인생은 별거 없지만 오히려 별거 없어서 많은 것들을 생각할 수 있게 해주는 사상이다.

영원 회귀(永遠回歸, 독일어: ewig wiederkehren)또는 같은 것의 영원 회귀(Ewige Wiederkunft des Gleichen)는 니체 철학에서 볼 수 있는 근본사상의 하나로 "똑같은 것이 그대로의 형태로 영원에 돌아가는 것(回歸)이 삶의 실상(實相)이다"라는 생각이다. 모든 생성(生成)을 한 원환(円環) 안에서의 되풀이로 보는 이 사상에서는 모든 점이 바로 중심점(中心點)이 되기 때문에 현재의 이 순간이 영원한 과거와 미래를 응축(凝縮)시킨 영원적 의미를 지니는 것이 되며, 이리하여 현재의 모든 순간, 현실의 이 대지(大地) 위의 삶 자체가 그대로 영원한 가치로 이어져 힘차게 긍정되어 간다는 것이다. [위키피디아]

이 소설의 첫 문장은 바로 이 니체의 회귀사상을 언급하며 시작한다.

그래서 이 첫 문장을 보자마자 나한테 되게 중요한 책이 될 것같다고 예감하였다.

"영원한 회귀란 신비로운 사상이고, 니체는 이것으로 많은 철학자를 곤경에 빠트렸다.

우리가 이미 겪었던 일이 어느 날 그반대로 반복될 것이고 이 반복 또한 무한히 반복된다고 생각하면,

이 우스꽝스러운 신화가 뜻하는 것이 무엇일까?

뒤집어 생각해보면 영원한 회귀가 주장하는 바는,

인생이란 한번 사라지면 두 번 다시 돌아오지 않기 때문에 한낱 그림자 같은 것이고,

그래서 산다는 것에는 아무런 무게도 없고 우리는 처음부터 죽은 것과 다름 없어서,

삶이 아무리 잔혹하고 아름답고 혹은 찬란하다 할지라도 그 잔혹함과 아름다움과 찬란함조차 무의미하다는 것이다."

소설에는 총 4명의 등장인물이 나오고 모두 극단적인 성향을 보여준다.

무거움파 - 테레자, 프란츠

가벼움파 - 사바나, 토마시

테라자는 모든 것에 의미를 부여하며 토마시를 너무 너무 집착적으로 사랑한다.

반대로 토마시는 극단적으로 자유로운 성격으로 결혼했다가 이혼까지 했지만 어느 누구와도 진지한 관계를 가지거나 엮이고 싶지 않아한다. 자유롭게 여자들과 연애는 하지만 어느 누구와도 깊게 연관되고 싶지는 않아한다.

토마시는 자신의 물건을 뒤지는 것을 극도로 싫어하는데,

테레자는 너무 불안한 나머지 토마시의 서랍을 뒤지지만 토마시는 테라제에게 화를 내기는 커녕 그녀가 느꼈을 불안함을 느끼면서 고통스러워한다.. 또 토마시는 여자들과 sex는 하지만 sleep은 하지 않는 자신만의 룰이 있는데, 테레자를 만난 후 같이 잠을 자며, 잠자는 테레자를 보고 그녀를 돌봐주어야한다는 책임감, 의무를 느끼며 혼란스러워한다.

이렇게 자신의 바이너리를 깰 수 있는 것이 진정한 사랑인가..

토마시가 테레자로 인해 변한다는 스토리였으면 나한테 별로 크게 와닿지 않는 결말이었을 것이다.

하지만 소설에서 토마시는 책임, 의무 같은 무거운 감정들을 느끼지만 여전히 다른 여자들을 습관처럼 가볍게 만나고 다닌다.

하지만 그런 것들이 테레자를 견딜 수 없게 한다.

네 인물의 극단적인 성향은 우리 마음에도 조금씩 가지고 있는 것들이지만 잘 표출되지 않는 모습이라고 생각했다.

삶이 여러번이라면 극단적으로 가볍게, 또는 극단적으로 무겁게 살아볼 수 있겠지만,

우리의 생은 한번인지 여러번인지 어떤게 맞는지, 틀린지 내가 어떻게 하면 어떻게 될 지 아무도 알 수 없기 때문에 대부분 극단적인 삶은 선택하지 않는다. 하지만 이 네명은 다음 생이고 나발이고 하는 모습이 재밌었다.

사랑은 메타포로 시작된다.

아주 아주 유명한 구절.

어떤 이가 나와 같은 음악을 좋아하는 것만 봐도 운명인가 생각하며 사랑이 시작되고,

운명같은 만남을 생각하며 사소한 것 하나 하나 까지 의미를 부여하곤한다.

테레자는 자신이 일하던 식당에 들어온 남자(토마시)를 보았고, 테레자가 숭배하는 '책'을 들고 있었고, 테레자한테 말을 걸었다.

테레자는 그 책을 '메타포'로 여긴 것이다. 그래서 토마시에게 사랑에 빠지게 되고 그 책을 들고 토마시를 찾아간다.

그것은 운명을 필연으로 만들고자 한 테레자의 노력이다.

불타오르는 감정들과 고민과 갈등, 뜨겁고 무거운 것들이 우리는 사랑이라고 생각한다.

감히 사랑이 가벼운 것이라고 생각 조차 하지 않는 것이다.

하지만 소설에서 이런 사랑을 뜨겁고 운명적으로 표현하다가 돌연 회의적이고 냉소적인 시선으로,

이 운명조차 '가벼운 것'이다 라고 말한다.

우리라는 존재와 사랑에 대해서 밀란 쿤데라는 무거운 것인 만큼 동시에 깃털만큼 가볍고 허망하다고 한다.

제목과 아주 찰떡이다. '참을 수 없는 존재의 가벼움'

살아가면서 부여하는 어떤 '의미'들과 소중하나 것들이 가볍게 여겨지는 것은 참 참을 수 없는 일이니말이다.

하지만 부정할 수 없었고 밀란 쿤데라의 시선이 괴로우면서 마음에 와닿았다.

슬픔은 형식이고 행복은 그 내용이다.

우리는 결국 죽음을 맞이하고 죽음을 보며 살아가고 있다고 생각한다면,

순간 순간 생이 비극이 아닐까 하는 생각이 든다.(무거운 것)

우리 모두 그 것을 인지하고는 있지만 외면한다.

비극을 향해 살아가는 하루 하루를 찰나의 반짝임들, 가벼움들이 행복을 만들어낸다.

생은 허무하지만 오히려 그런 허무함이 있어 순간이 빛날 수 있다는게 참 역설적이지 않나.

삶은 모든 역설적인 것들의 합

우리가 매년 벚꽃을 기다리는 이유는 무엇인지.

벚꽃이 항상 피어있다면 꽃이 피기를 기다리는 모든 순간들의 의미가 사라진다.

나한테 이 책은 삶은 모든 양 극단들의 합이라는 생각이 들게 해주었다.

토마스와 테레자라는 양 극단의 사랑, 꽃이 지는 순간(소멸), 꽃이 피기를 기다리는 것(생성)의 합, 악이 있어야 빛나는 선..

우리를 항상 괴롭고 고단하게 하는 건 이런 양극의 생각들의 합일점을 맞추며 살아가야 하기 때문일 것이다.

어떤 선택이든 정답은 없을 것이다.

자유로운 영혼 토마시가 테레자를 사랑한 후 자신이 추구하던 가치관을 버리고 참고, 테레자와 함께하지만 마냥 행복하지는 않고 자신의 원래 성향때문에 권태로워했다.

그리고 사비나는 어려운 상황에서 도망치는 쪽을 택하지만 허무해했다.

언뜻 그냥 연애 얘기 같지만,

육체와 영혼, 삶의 의미, 시간의 직선적 진행과 윤회적 반복의 의미,

존재의 가벼움과 무거움, 부정과 긍정, 우연과 운명

이런 것들을 생각하게 해준 소설이다.

인상 깊었던 구절들

영원한 회귀라는 사상은, 세상사를 우리가 알고 있는 그대로 보지 않게 해주는 시점을 일컫는 것이라고 해두자. 다시 말해 세상사는 그것이 지닌 순간성이란 정상참작을 배제한 상태에서 우리에게 나타난다. 사실 이 정상참작 때문에 우리는 어떤 심판도 내릴 수 없었다. 순간적인 것을 비난할 수 있을까?

모든 것이 처음부터 용서되며, 따라서 모든 것이 냉소적으로 허용되기 때문이다.

짐이 무거우면 무거울수록, 우리 삶이 지상에 가까우면 가까울수록, 우리의 삶은 보다 생생하고 진실해진다. 반면에 짐이 완전히 없다면 인간 존재는 공기보다 가벼워지고 날아가버려, 그의 움직임은 자유롭다못해 무의미해지고 만다. 그렇다면 무엇을 택할까? 묵직함, 아니면 가벼움?

모든 모순 중에서 무거운 것 - 가벼운 것의 모순이 가장 신비롭고 미묘한 모순이다.

사람이 무엇을 희구해야만 하는가를 안다는 것은 절대 불가능하다.

사랑은 메타포가 하나만 있어도 생겨날 수 있다.

그는 독신일 경우에만 자기 자신답다는 것을 깨달았다.

인생이란 초벌그림은 완성작 없는 밑그림, 무용한 초벌그림이다. 한 번은 중요치 않다 한 번 뿐인 것은 전혀 없었던 것과 같다. 한 번만 산다는 것은 전혀 살지 않는다는 것과 마찬가지다.

'Think > 책' 카테고리의 다른 글

| 사피엔스의 마음, 안희경 (0) | 2022.03.12 |

|---|---|

| 소프트웨어 객체의 생애주기 - 테드창 (0) | 2022.02.02 |

| 모기뒤에 숨은 코끼리 (0) | 2021.12.16 |

| 페스트(La Peste) - 알베르카뮈 (0) | 2021.06.30 |

| 소유나 존재냐, (0) | 2021.05.17 |